长沙将迎强降雨,需防范城市内涝和地质灾害。

5月21日,长沙市气象台发布的气象信息专报如同一记警钟,预示着22日至23日将迎来一场暴雨、局地大暴雨并伴有雷雨大风的强对流天气过程。这不仅仅是一则普通的天气预报,更是对城市应急能力、基础设施和公民意识的全面考验。在气候变化日益加剧的今天,这样的极端天气事件已不再是偶发情况,而是我们必须学会应对的新常态。

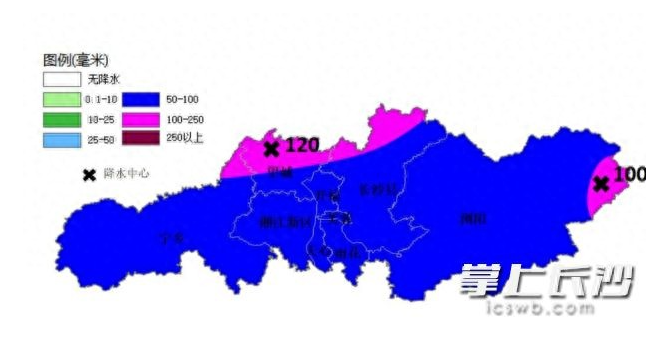

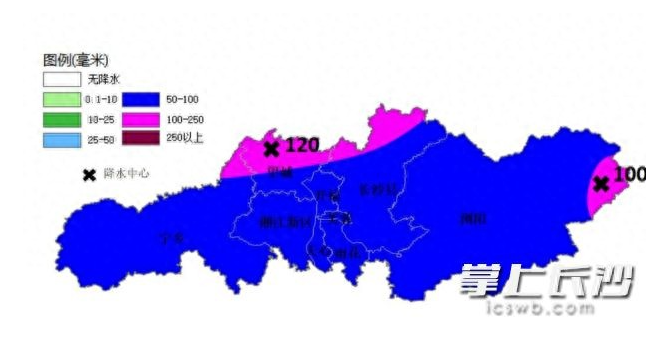

据气象部门预测,此次强降雨过程面雨量将达到60-80毫米,宁乡东北部、望城北部等地区甚至可能达到100-120毫米。这样的降水量意味着什么?形象地说,这相当于在一天之内倾泻了接近全年五分之一的降雨量。更为严峻的是,最大雨强预计达到50-70毫米/小时,这样的短时强降雨极易造成城市内涝,考验着城市排水系统的极限承载能力。

值得注意的是,此次强对流天气的破坏力不仅来自降水本身。伴随的7-9级雷雨大风足以掀翻临时建筑、折断树枝、刮倒广告牌,对城市安全构成多重威胁。气象部门特别提醒要关注22日晚上到23日早晨这一关键时段,这正是大多数市民处于睡眠状态、警觉性最低的时刻,如何确保预警信息能够及时触达每一位市民,成为应急管理的关键环节。

面对即将到来的极端天气,长沙市的各个部门已经行动起来。市政部门正加紧清理排水管网,确保雨水畅通无阻;交通部门制定了应急疏导预案,准备应对可能出现的积水路段;应急管理部门检查物资储备,随时准备启动救灾响应。这些常规准备固然重要,但在气候变化导致极端天气频发的背景下,我们的城市需要更深层次的"韧性"建设。

城市韧性指的是城市系统在遭受冲击后能够维持基本功能、快速恢复并适应新环境的能力。在暴雨面前,这种韧性体现在多个层面:物理层面包括海绵城市建设、地下管廊改造、防洪排涝系统升级;社会层面涵盖预警传播机制、应急响应体系、社区互助网络;制度层面则涉及跨部门协调机制、灾害保险制度、长期适应规划。长沙作为长江中游重要城市,近年来在这些方面已取得显著进展,但此次暴雨将是一次真实的压力测试。

对市民而言,面对即将到来的暴雨天气,也需要做好充分准备。首先是通过权威渠道密切关注气象预警,了解最新天气动态;其次是检查家中门窗是否牢固,清理阳台杂物,防止高空坠物;再者是准备必要的应急物资,如手电筒、饮用水、充电宝等;最重要的是要调整出行计划,暴雨期间尽量避免不必要的外出,特别是要避开地下通道、下凹式立交桥等易积水区域。这些看似简单的个人行为,实则是城市整体抗灾能力的重要组成部分。

值得深思的是,在全球气候变化的大背景下,类似长沙这样的强对流天气正变得越来越频繁。中国气象局的数据显示,2023年全国平均降水量较常年同期偏多,暴雨日数也比常年偏多。这一趋势要求我们的城市管理必须从被动应对转向主动适应,从单次灾害处置转向系统性风险防控。这意味着我们需要重新审视城市规划标准,提高基础设施设计参数,将历史极值作为新的基准线。

此次长沙暴雨也凸显了科技在防灾减灾中的关键作用。从精准的数值天气预报到实时的雷达监测,从智能化的城市积水感知到基于大数据的风险预警,现代科技为我们提供了前所未有的防灾工具。然而,技术只有与人的行为改变相结合才能发挥最大效用。如何让每一位市民都成为防灾链条上的积极参与者,而非被动受体,是提升城市韧性的深层课题。

暴雨过后,城市将面临另一重考验——次生灾害防范。气象部门已提醒要注意"持续降雨引发的滞后性地质灾害",这包括山体滑坡、泥石流等可能在一段时间后才显现的威胁。同时,积水退去后的防疫工作、受损设施的修复、受灾群众的安置等,都是对城市管理能力的延续性考验。一个真正具有韧性的城市,不仅能在灾害中挺住,更能在灾后快速"反弹",并从中学习改进。

当22日的暴雨如期而至时,长沙将再次证明自己作为一座现代化城市的应对能力。但比单次应对更重要的是,我们能否从每一次极端天气事件中积累经验,不断完善城市的适应机制。在气候变化不可逆转的今天,建设气候适应性城市已不是选择题,而是必答题。长沙的这场暴雨,既是一次挑战,也是一个契机,提醒我们:城市的真正力量不仅在于它的高楼大厦,更在于它面对自然力量时的智慧与韧性。

暴雨终将过去,但留给我们的思考应长久持续。面对日益频繁的极端天气,唯有将防灾意识融入城市基因,将适应性思维注入发展理念,我们的城市才能在未来的气候挑战中立于不败之地。长沙此次应对暴雨的经验与教训,或将成为中国城市适应气候变化进程中的一个重要节点。